2013-10-22 10:50 来源:zz12355点击:次

大大的城市里,小小的集装箱,就是他的家。

▲凌晨起床,内急上厕所,裤子都来不及穿。

他说,板房升温快,手按上去3分钟墙面就可升温到18℃。

街头,他们与我们擦肩而过。生活,他们却与我们完全不同。

穿着保安制服的,骑着破旧电动车的,佝偻着身体扫街的……他们就在我们身边,却也活在城市的边缘,他们有着怎样的故事?

记录小人物,展示大时代,今日起,大河报大型体验式报道“他生活,我世界”启动,首批报道记者住进集装箱房,与采访对象同吃、同住、同劳动,体验你我不知道的他们。

“一头汗两腿泥”才能写出好新闻。“走、转、改”,我们需要重新审视这三个字的分量,重新以最近的姿态,贴身感受,那生活在我们身边的兄弟姐妹。

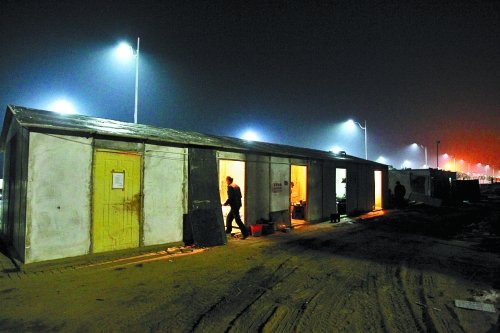

大河报记者入住集装箱公寓10余天体验个中苦辣酸甜

武者、书生、力工……在周星驰的电影《功夫》里有这样一个大杂院、一方乐土,聚集着各种奇人。

其实,在郑州也有这么一些边缘“城寨”,它们屹立在城市的边缘。每个房间10多平方米,租金一天6元钱。这里的包租公、包租婆可比电影中的慷慨。这里有几千间集装箱房,下铺地板砖,窗口有防盗网,通上电既可照明,亦可启用空调,若需移动,吊车轰隆一响,第二天,家已挪移他处。

漂移的家里,住的是些什么人?他们过着怎样的生活?10月10日起,记者住进集装箱房,与这里的人们同吃同住同劳动,体验你我不知道的他们。

第一章 保安和他的邻居们

高铁站后是我家

平顶山老乡向记者发出邀请

“火车新东站,对,车就停在高铁站前的停车场,我去接你,我家就在后面,步行几分钟就到。”10月10日上午,来自平顶山舞钢的张洪涛热情地向记者发出邀请。

张洪涛今年38岁,在广州打拼了十多年后,开始在郑州“定居”,但他做保安月薪3000多元,显然不足以支撑他在郑州购房。

一次偶然的机会,他发现了这个可以安家的地方。从新东站南侧两条长长的隧道穿过,几条新修的水泥路还在朝前延伸,水泥路边的杂树丛间,隐藏着一个集装箱公寓围起的小院,院门口的一间房墙上,只写了“烟酒”两个大字,“从这儿进,我家在最里边,烟酒店里住的是房东”,门口两只小狗热情地朝张洪涛摇尾巴,迎接主人的归来,“这是我们的‘公’狗——公共的狗,都喂”。

听到动静,妻子抱着两岁的儿子出来迎接,“面条,赶紧吃吧,一会儿凉了,菜我正在炒,他们几个吃米。”张洪涛是郑州一家保安公司的小队长,手下有5个兵,他们主要负责高铁站附近几处隧道口的安全保卫工作。

张洪涛的家略显凌乱,进屋是一堆土豆,旁边是一个燃气灶,妻子既要负责照顾孩子,还要负责张洪涛和另外5名保安的一日三餐。

一块不大的木板将小屋隔成两个天地,油烟飘进后屋,两岁的儿子正坐在床上独自玩耍,他可能早已习惯了独处,见爸爸回来,并没表现出过多兴奋,甚至招呼也没打一下,但张洪涛还是兴奋地抱起他,硬生生用胡子扎了扎儿子粉嘟嘟的小脸儿。

这个小院共有20多间房,它们以前的主人是一群建筑工地的工人,但伴随着新东站的启用,这些工人纷纷移居别处,烟酒店的老板便整体租下了这些集装箱房,然后以每间每月300元的价格,再分租给像张洪涛这样的零散住户。

张洪涛等人的两间房,租金由保安公司承担,本来是一间做厨房,一间住人,但妻子的到来让张洪涛颇感为难,经过再三考虑,他决定在厨房里立块木板,隔出一片属于他们一家三口的天地,“你要想在这儿体验,就住隔壁房间吧,有的是床,你自己带床被子过来,我们的被子老脏。”张洪涛不好意思地挠着头说。

集装箱内的“战争”

为一双臭袜子,俩人差点打一架

“我警告你,再往我床上乱放东西,我统统扔了,这是最后一次!”推开虚掩的屋门,“战争”瞬间呈现在记者眼前,4个上下铺铁架床上,凌乱地扔着被子和衣物。

“发飙”的保安名叫杨现,来自禹州的他胳膊上还留着两条长长的疤痕,以前在瓷厂做技术工人的他,因为一次事故而不得不重新选择职业。来到郑州后,他做了保安,但他显然对集装箱内的生活还不太适应,“你看,你看,自己有床不放,非把臭袜子扔我床上,这不明摆着欺负人嘛!”

被杨现指着骂的那名保安,本来在床上被窝内坐着,既不吭声,也不还嘴,看有人进屋,他忽地坐了起来,一把揪住了杨现的保安服,“你再啰嗦,看我扇你!”记者与张洪涛赶紧上前拉开他俩。

“别闹了,赶紧把你们这屋打扫一下,记者要在你们这屋住,只要不嫌丢人,把你们都拍拍发到报纸上去。”张洪涛一边帮记者安排住处,一边调停着里面正在发生的“战争”。 这样的“战争”并非偶然,“经常的,有时打牌分钱不均了要吵,有时因为排班不满意了也要吵,但都是些鸡毛蒜皮的小事儿,真遇着大事儿了,大家还是一家人,一致对外。”张洪涛说,大事是他们在值勤过程中遇到的事。特别是到后半夜,有一些超高大货车非要从隧道内过,你不让他过,车上下来几个人就会揍人。无论刮风下雨,也无论天再晚,只要一接到这样的电话,他们几个穿起衣服就往岗点跑,“生怕我们的人吃亏,心可齐了”。

隔壁住对老夫妻

“得学着城里人咋生活呀”

夜幕降临,不远处的新东站灯火辉煌,从高铁上下来的旅客行色匆匆。高铁站的东南角,一座凌空飞越的高架桥即将竣工。高架桥颇似张洪涛屋中的小木板,同样隔出两个世界,一边是人声鼎沸的花花世界,一边是鸡鸣狗叫的恬静田园。

五名保安只回来了一位,有两名值夜班,另两名不知跑哪儿去了。回来的这位见记者进屋,穿着秋衣秋裤起来给记者掏烟,“正愁没人喷空(聊天)呢,连个电视也没有”。

烟酒店内,房东正与几名房客打麻将,张洪涛打得兴起,早把他的这个记者老乡扔到了一边。陆陆续续有房客回来,有几名电焊工住在一起,也是上下铺,没见洗脸,也没见洗脚,十几分钟后,屋子内的灯熄了,再走近门口,已有此起彼伏的鼾声传出。

9时40分,小院内最后一位房客回来了,那是54岁的侯玉兰,她在高铁站做保洁员,下午1点半上班,晚上9点半下班。

侯玉兰爱干净,脱去工装,换上便服,在院中的公用水管下,哗啦啦的,她开始用清水来冲洗满身的灰尘和疲惫。老家在安阳内黄县的她,家中还有几亩田地,老伴常文忠一直在家侍弄庄稼,她在城里做保洁。

今年3月,儿子在郑州南三环买了房,本来打算住在儿子家,但由于儿子买房按揭还欠银行不少钱,老两口一商量,干脆都来郑州打工吧,挣钱更快些。

侯玉兰把自己以前承包的一段路,“转让”给了老伴,自己去高铁站又找到了一份保洁工作,第一个月,老两口交过集装箱房租金300元,再除去生活费开支几百元,净剩3000多元。第二个月,常文忠又承包了一段路,“这样来钱更快些,儿子、媳妇在城里供套房不容易呀,我们这些农村老人没本事,能帮一点是一点”。

集装箱房和玻璃窗都焊有防盗网,爱美的侯玉兰挂了两盆花在网上,洗漱完毕,她一边浇花一边说:“得学着城里人咋生活呀,要不然,过几年干不动了,真要搬到儿子城里的家中去,不适应可咋办?”

解手得绕一大圈

要到窗户外的树林里方便

集装箱房不隔音,打完牌的张洪涛回来了,一墙之隔的那边传来清晰的脱衣上床声,再接下来,传出的是小夫妻的悄悄话,怕再接下来的声响更大,记者提前开门去解手,迷迷糊糊的杨现指着窗外说,“解小手,出去对着水管只管尿,解大手,出门朝左拐,得绕一大圈,就在咱窗户外的树林里”。

清冷的月光照在院中,院门口,一名西装革履的房客仍在打电话,身后是他的集装箱房,屋内的电脑仍在播放着二胡独奏,低沉的“流浪歌”如诉如泣,但却掩盖不住打电话的粗腔高调,“没关系,我说到做到,明天我就安排人把货送去,我们是大公司,不会不讲信誉的……”

从他身边绕过,记者朝集装箱房外围的一片小树林走,土路上落满了秋叶,老远就能听到脚踩树叶的哗啦声,“妈呀!谁?”伴随着一声尖叫,一名身穿睡衣的女子从墙角闪现出来,“不好意思,我是洪涛的老乡,今晚借住在这儿”,目送穿睡衣的女子离开,在两只小狗的陪伴下,记者草草在树林间方便完毕,心惊胆战地回到门口。

穿西服的房客已打完电话,对记者的深夜造访颇感意外,他不愿透露自己的真实身份和职业,只说自己是搞“推销的”,但他对房东和刚刚进屋那名穿睡衣的女子,却谈兴渐浓——

房东也是打工的,以前是自己租的集装箱房住,现在看市场行情好了,就托关系把这几十间集装箱都租过来了,然后再租给其他房客,现在这院中一共住8户,二十多个人,刚才那个穿睡衣的姑娘,就住那一间集装箱,她妈在这附近工地上卖麻辣烫,她刚大学毕业,晚上在这儿住,白天出去找工作。

第二章 个性无处安放的群居建筑民工

核心提示|从类似于游牧民族蒙古包的帐篷,到四面透风的石棉瓦房,再到轻轻一抓就起来、哪里有活儿哪是家的集装箱公寓,建筑工地上成千上万的民工,是这些变换的“住宅”内迄今不变的房客。体验罢了杂居,再来跟我们体验集装箱公寓的群居生活吧。

说是家,却又不是。家是可以释放自己的地方,而在这里,因为忙,因为累,因为群居,不得不隐忍个性。在郑州市商都路与贾鲁河之间的一处建筑工地上,一百多座白底蓝顶的集装箱房一字儿排开,近千名建筑工人在里面演绎着的,是相同和不同的,平凡或不凡的人间故事。

黄德宝的住房经

集装箱房的普及也就是近两年的事儿

10月19日,周六的夜晚。

黄德宝很忙,这个从周口乡村走出来的中年男人,最早跟着包工头在浙江打工,一直在建筑工地上打拼,掂过泥兜,搬过砖瓦。后来,他开始学着做劳务分包,带着河南老乡到全国各地的建筑工地上干活。近两年,随着郑州建筑工程的增多,他逐渐将业务范围缩小到了郑州,并最终在郑州买房安家,成了个名符其实的城里人。

但和这个城里人天天打交道的,还是他的乡里乡亲,“我现在只做二包,别人包好工程了,我负责给找工人,他们的吃住我都管”,说起工地上民工们的住房,黄德宝打开了话匣子,“我可是这方面的专家,早在二十年前,我们在工地上住的是窝棚,你见过人家游牧民族的蒙古包吧,我们搭建的时候就是模仿那搭建的,不过比蒙古包要简单得多,也就是一根长木棍撑起两片席子,下雨漏,刮风冷;后来发展到水泥板墙、石棉瓦顶的小房子,比窝棚强不了多少,冬天怕冷,晚上只得用皮带把被子捆起一头儿;再后来才发展成板房,也许是受汶川地震抢险用房的影响吧;集装箱房的普及也就是近两年的事儿,我一个朋友是专门做这生意的,郑州周边一共有做这种集装箱房的厂家30多家,而销售或租出去的这种集装箱房有几千个,80%都用在了建筑工地上,我手下的几千个工人住的全是这种房,你想去体验很容易,现在就能给你安排”。

开着奥迪的黄德宝提前没给任何人打招呼,直接就把记者拉到了商都路与贾鲁河之间的一处建筑工地,推开房门,黄德宝将门口下铺上正在熟睡的一名工人叫醒,趴在他耳边悄悄向他说明来意,那名民工光着膀子一溜小跑去亮着灯的办公室接着睡觉。

“你们在这儿体验吧,有啥事儿打我电话,我先回了。”黄德宝的奥迪一溜烟离开了工地。

十个爷们一个家

住在一个屋里,就是一家人了

借助窗外昏暗的路灯,记者粗略数了数,这间十几平方米的集装箱内,塞进了五张上下铺的铁床。每张床上,都有一个身影。虽然开着门窗,但房间内的气味仍让摄影记者忍不住逃出房间,他宁愿趴在办公室的桌上睡觉。

凌晨四点,伴随着“送馍喽”的一声吆喝,集装箱内的平静被打破,有起床洗漱的,也有穿着红裤头出来方便的女人,睡不着觉的摄影记者发现,送馍的是位骑三轮车的老太太,喊过一嗓子之后,她便挨门把数量不等的馒头挂在集装箱公寓门口。

睡在记者上铺的民工下床开门,撒泡尿回来之后,顺便把门口挂着的馒头掂进屋内,继续蒙头大睡。

凌晨五点,集装箱内的床铺上,大多已空空如也,它们的主人,有的正在用白水泡昨晚蒸好的米饭,有的正在用咸菜就着消灭老太太刚刚送来还冒着热气的馒头。

趁他们吃早餐的间隙,记者与同居一夜的室友们攀谈。这些全部来自鹤壁浚县的汉子,是同一个镇子上的老乡,从里到外,一号下铺住的是赵学国,上铺王军胜;二号下铺宋世礼,上铺王新海;三号下铺申太文,上铺朱新超;四号下铺张玉合,上铺郭宪富;五号下铺孙利平,上铺王让。

十个老乡中,三号上铺的朱新超是临时负责人,几个人每天要不要买捆啤酒,要不要吃顿肉,都由他征求大家意见后再作决定,“中午吃捞面条吧,我现在给超市打电话让送15斤湿面条过来”,大家都说“中”,朱新超一边打电话,一边换鞋,“我们穿的都是自己老婆做的千层底布鞋,工地上钉子多,油也多,穿这种鞋不容易扎脚,也把滑”。

记者冲正在刷锅的张玉合说:“我看工地上有好多民工带着老婆过来了,你们咋不把老婆带过来?”一石激起千层浪,屋内顿时炸开了锅,十个人争着向记者表白,“带老婆过来干啥?净唠叨,事儿稠,躲还躲不及哩。”“现在多自由,想老婆了,请个假,回家住一晚上,啥事儿都解决了,还用带到工地上来,你看这十个人一个房间,咋住?”“老婆来了也就是做个饭,洗个碗,我们自己都能干……”

十个汉子并没有刻意分工,张玉合做面条做得好,中午往往会早一点回来,等其他人回来,他已经把饭做好了,申太文勤快,刷碗、买酒的事大多由他干,“大家住在一个屋内了,就是一家人了,哪能分得那么清?有活了,大家都争着干,买些小东小西了,大家都争着掏钱。”朱新超说。

十个人在工地上的工作全是垒墙,6点上班,12点下班,下午2点上班,6点下班,垒一方100元,如果天气好,活儿顺,一个月能挣万把块钱。“我们出来就是挣钱的,住得好孬就不讲究了。”朱新超说。

集装箱内书声琅琅

邻居妈妈:再苦也要送孩子上学

上午,天渐渐变暖,从集装箱内陆陆续续走出的,大多是女人和孩子。来自开封通许的王新伟是木工,妻子给他打下手,但他心疼妻子,往往是自己先出工,等太阳出来老高了,才喊妻子起床、吃饭帮忙干活。

和所有的集装箱一样,王新伟夫妇的住房同样房门虚掩,推开看,里面同样是五张上下铺,与记者住的房间唯一不同的是,他们的房间内有一张布帘子,王新伟不好意思地说,“布帘子后面,就是我们夫妻俩的床。没法儿啊,出来不就是为了挣钱嘛,想宽敞就回家去,我家几间房都空着哩”。

记者随便在这些集装箱公寓内转了转,总共发现有12个这样的帘子,“每一个帘子后面,肯定住的是一对夫妻,要不然,谁也不会挂个帘子,这事儿在工地上很普遍,大家都心知肚明,各干各的事儿,谁也不干涉谁,不过要想做有些事儿,还真得偷偷摸摸”,来自商丘睢县孙寨乡的李军伟还没把话说完,一旁的妻子开始骂着用手往他头上打,“就你话多,看把你能的”。

临近路边的一排集装箱最外边,是一间集装箱改成的小超市,住在里面的,是李龙飞一家。

11岁的李龙飞是一名小学五年级学生,他正坐在集装箱内读书,琅琅的读书声和着工地上机器的轰鸣声,时轻时重。因为离学校远,平时上学都要由爸爸开车接送,妈妈平时既要在家照顾5岁的妹妹,又要照顾超市的生意。超市的顾客全是工地上的民工,他们平时忙,买东西也都是打电话要多少斤面条,多少瓶酒,一般都是送去放到门口或挂在门上,隔几天他们会主动过来结账。

小妹妹一个劲来捣乱,李龙飞再无心写作业,也快中午了,他索性带着妹妹领着家中那条小狗到另外一处集装箱房边去耍,那里,有来自云南昭通的一家三口,他们家的小儿子曾宪成与妹妹岁数差不多,“他妈说准备送他去上幼儿园,但就是太远,步行要半个多小时,他妈说等发工资了,买辆电动车再送他去上学”,李龙飞对记者说。

“再苦也要送孩子去上学,要不然他长大了还要住集装箱”,曾宪成的妈妈刘天荣说。